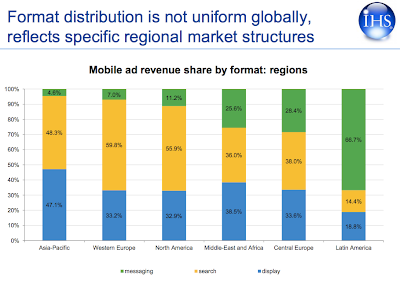

利用が進む商品リスト広告(PLA)

2012年12月に「商品リスト広告(PLA)についてまとめてみる」という記事を書きましたが、その後、2013年の第一四半期(1-3月)には米国のテクノロジーベンダーや調査会社から次々とクリスマスシーズンにおけるPLAの快進撃を伝えるレポートが届き、2013年2月には日本でもGoogleショッピングの有料化への移行が完了するなど、以前にも増してPLAに注目が集まってきているように思います。

※PLA=Product Listing Ads 日本語では「商品リスト広告」ですが、本記事では以下「PLA」と表記します。<参考>

Inside AdWords-Japan: 日本を含む各国で Google ショッピングの移行が始まりましたAdvertisers Increased PLA Budgets By 600% In Q4; Trend Likely To Continue(広告主が第四四半期でPLAに投じた予算は600%増に)

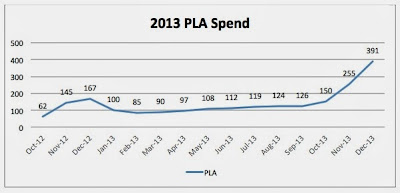

Source: Marin Software第四四半期(10-12月)は伸びに伸びたPLAでしたが、一方で、「この時期はクリスマス需要があり1年で最も小売の需要が高まる時期なのだから伸びるのは当たり前じゃないか」という意見もあるにはありました。

しかし、ここ最近の調査では、翌第一四半期(1-3月)は前四半期以上に大幅に伸びているため、季節性とは関係なく、PLA自体の利用率とマーチャントフィードの活用が進んでいることを物語っています。

Source: CPC Strategy Blog対応を進める広告主と、対策を進める競合企業

今後は

商品情報表示オプションが終了し、PLAに統一されていくようなので、ますますリスティング広告を利用するEコマースにとってPLAはマストな手法になっていくと考えられます。

PLAの利用社数の増加にともなって仕様も毎月のように進化を続けており、2013年3月にはスマートフォンへの配信がスタートしたほか、2013年4月にはPLAを掲出するために必要なGoogleマーチャントセンターの必須項目が増加され、5月にもフィードの項目が更新が発表されるなど、矢継ぎ早に出る新しいリリースに対応しようと広告主各社は対策を進めています。

<参考>

Reach smartphone users around the world with Google Shopping(Googleショッピングで世界中のスマホユーザーにリーチしよう)

Googleマーチャントセンターの仕様変更を解説:Web担当者なら押さえておきたい最新動向Inside AdWords-Japan: Google ショッピングのフィード仕様を変更しました対応を進めているのは広告主だけではなくGoogleのライバルも同様です。

Facebookは昨年の発表以来ややスロースタートだったFacebook Gifts のグローバル展開を進めているほか、マイクロソフトが運営するBingでは2013年の第三四半期(7-9月)にはPLAと同様の「Product Ads」をスタートさせると発表しました。Shopping.com や Amazon Product Ads なども今後の動きが活発化してくると考えられます。

<参考>

Facebook begins allowing international users to buy Gifts for friends in U.S.(Facebookが米国在住のユーザーへギフトを贈る機能を他国のユーザーへも開放)

Prepare for Product Ads Coming in Q3 2013(2013年第三四半期のProduct Ads 発表に向けて準備中)

Source: Microsoft bing ads blogトライから最適化のフェーズへ

利用企業が増えてくれば、その次は最適化などの実際の活用方法に視点が移ってきます。

PLAは通常の検索連動型広告と比較してCPCが低いため費用対効果にも優れているというのが一般的な理解ですが、広告とマッチングされる検索クエリはコマーシャルクエリに限定されるため通常の検索連動型広告と比較すると表示機会は必ずしも多いわけではなく、Eコマースでは既に激戦区になっている分野も多いため、企業によっては必ずしも費用対効果が高いと言い切れるものでもなさそうです。

![]()

Googleもそのあたりは察してか

最適化の方法をブログポストしていますが、まだまだ最適化と言える運用をしている企業は少ないかもしれません。

PLAがスマートフォン対応になったことによって、ショールーミング(実店舗で現物を確かめてから、購入はその場もしくは後日オンラインで行う形態)への対策としてもPLAが有効に機能するようになったと言って差し支えないと思います。今後は、単なる費用対効果の視点だけでなく、販売チャネルや顧客接点の最大化という意味でもPLAの採用は進んでいくのではないでしょうか。

一方で、スマートフォンの小さな画面に表示される広告は「商品画像」「タイトル」「金額」というわずかな情報であるため、それらを的確に表示させていくための商品ごとの情報や画像の整備、つまりはマーチャントセンターに登録するためのデータベースとフィード環境の整理がこれまで以上に課題になってくると言えます。エンハンストキャンペーンもPLAには適用されますので、デバイスごとの調整なども今後は考慮に入れていくことが必要になってくるでしょう。

3つの最適化

PLAが通常のリスティング広告の最適化作業と比較して難しい点は、考慮しなければいけない範囲の広さにあると思います。

PLAを効率的に運用していくためには、広告の管理画面上での追加変更やウェブサイト側のLPOやEFOなどの通常の最適化作業に加えて、「マーチャントセンター内のプロダクトフィードの整備」と、「企業内データベースをマーチャントセンターへ更新情報として送り続ける環境の構築」の2つが余計に必要になります。

つまり、PLAの最適化は、

(1)広告側でのキャンペーン構築、分析や入札などの運用

(2)広告側でのターゲットするためのマーチャントセンター内のデータ整備

(3)(2)のデータの元になるデータベースと、そのフィード構築の整備という3つの異なるシステムでそれぞれの最適化をうまくバランスしていくことが必要になるため、真面目にやろうとするとどうしても腰が重くなりがちです。

そのため、結果として

(1)の管理画面での設定を[すべての商品]ターゲットのみで済ませたり、(2)や(3)を担当者が夜な夜なエクセルで集計しアップロードしている、ということがどうしても現場では起こってしまいがちです。PLAの導入によってリスティング広告の担当者の負担が増加したり、結果として最適化がなかなか進まないという声をよく聞きます。

しかしながら、上述の(2)と(3)については自動化のメリットを享受しやすい分野であり、投資のスケールメリットや運用の惰性も(いい意味で)利きやすい部分です。現時点では、全体設計とシステム構築を早い段階で進めた企業が、結果的にGoogleの検索結果の画面上で勝ちやすくなるという構図ができてきているように思います。

広告以上に頭を悩ませるのがフィード構築の部分ですが、ここ1年ほどでプロダクトフィードの構築支援システムが各社から相次いでリリースされてきています。以前からある「

DF PLUS」のような中間支援サービスだけでなく、Eコマースの決済系の企業や、ショッピングカート、ホスティングサービスなどの企業が続々と参入を表明してきており、企業内の商品データベースがしっかりしていれば導入のハードルは随分と下がってきたと言えるかもしれません。

さて、前置きが長くなりましたが、以降は、上述の(1)(2)(3)の分類に沿うかたちで、それぞれの最適化の要点について考えていきたいと思います。

(1)広告側でのキャンペーン構築、分析や入札などの運用

PLAは、通常のAdWordsの検索連動型広告と同様にユーザーの検索クエリに連動して表示されますが、どういった検索クエリに反応するかは、マーチャントセンター内の情報で決められます。併せて、広告として表示されるタイトルや画像もマーチャントセンター側で管理されるため、広告側で行える作業は通常のAdWordsと比較してそれほど多くありません。

広告側で動かせる部分が少ないということは、マーチャントセンター内のデータを指定するための「商品ターゲット」の設定や、その商品ターゲットに合わせて後から入札や分析が可能になるような広告グループの設計がより重要になるということです。

商品ターゲットについての考え方商品ターゲットとは、マーチャントセンター内のどの項目をターゲットとするかをAdWords側で指定するものです。ターゲットには、以下のような分類があります。

id(id): マーチャントセンターに登録されている各商品の識別子

product_type: 商品の分類(カテゴリ)

brand: マーチャントセンターで指定された商品のブランド

condition: 商品の状態。例: new(新品)、used(中古品)、refurbished(再生品)

adwords_grouping: カスタムで定義される商品のグループで、1つの商品につき 1つの値のみ指定可能。例えば季節、メーカー、製造年度、モデルなど、独自に分類したグループに分けられます

adwords_labels: 「adwords_grouping」と同じですが、複数の値を指定できるため、複数の分類でターゲットを絞込むことができます。商品ターゲットを設定するには、マーチャントセンター内のデータセットがどのような構成なのかを理解した上で、どのような単位で広告グループを分割するのかを考えなければいけません。つまり、「AdWordsのPLA用グループ構成」と「商品ターゲット」と「マーチャントセンター」の3つはそれぞれすべてつながっていますので、広告キャンペーン側で最も時間を割くべきことは、

・運用現場での分析や分析結果を運用にフィードバックできるような構成を

・「マーチャントセンター内」の項目種別と「商品ターゲット」の組み合わせを考慮した上で

・キャンペーンや広告グループの分割や設定を行うという、全体設計の部分だと言えます。商品カテゴリごと、ブランドごと、個別の商品IDごと、利益率ごとなど、どのように分析し、どのように入札等の運用を行なっていくのかを想像しながら、広告グループを作っていきましょう。

なお、以前にも掲載したこれら3つの関係については、スライドシェアにも上げていますのでご興味があればご覧ください。

PLA用キャンペーンの運用運用を想像しながらグルーピングを設計していくということは、PLAで実際にどのような運用が発生するのかを知っていた方が有利です。PLAは通常の検索連動型広告と比べて調整する箇所が少ないですが、キャンペーンや広告グループの設計がしっかりしていれば詳細な運用が可能になります。

入札:PLAの場合AdWords上で分析できる最小単位は基本的に広告グループになりますので、広告グループ(≒商品ターゲット)ごとのデータが入札を判断するためのデータセットになります。

一般に、広告のCPCは通常は期待されるコンバージョン率から算出されるコンバージョン単価(CPA)から導き出されます。期待されるコンバージョン単価は商品の持つ利益率と販売価格によって決まりますので、商品ごとに目安の利益率や利益の絶対額が判断できる場合は、利益率ごとに商品カテゴリを横断して入札する必要がありますので、利益率を「adwords_labels」として設定し、その値ごとに広告グループを分割することで、入札をコントロールできます。

あらかじめマーチャントセンター側でラベルの設定が決められない場合は、AdWords側でラベルを設定して入札を調整することも可能ですが、その場合でも商品ターゲットの粒度でラベルの設定精度が決まりますので、入札を細かく設定する必要があるアカウントの場合は、商品IDごとなど、なるべく細かく設定するとよいかもしれません。

一方で、商品点数が多い場合や、商品の種類や在庫の入れ替えが頻繁に発生するような場合、あまり細かく設定するとマーチャントセンター側の更新のたびに広告側での設定もれが発生しやすいので、個別の入札以外にも [すべての商品]ターゲット(もしくは大雑把な広いターゲット)も合わせて設定し、その入札は細かく設定している個別のターゲットに絞った広告グループよりやや低くすると、設定漏れの回避と入札の管理バランスに無理がなくてよいと思います。

分析:PLAはマーチャントフィードからデータを取得してオークションに参加するためAdWords側にはキーワードの設定がありませんが、除外キーワードの設定はできます。しかしながら、キーワードの設定がないので実際にはどういったキーワードがトリガーになっていて、どういったキーワードを除外すればいいのかを事前に判断することはどうしても難しくなります。

そのため、検索連動型広告と同じ手順で検索クエリレポートを取得し、PLAのトリガーになった検索クエリを特定することで、除外キーワードの設定が必要かどうかの判断を行います。

<トリガーになった検索クエリの調べ方>

1. PLAのキャンペーンを選択しキーワードタブに移動

2. 「キーワードの詳細」をクリックし、「すべて」を選択

なお、検索クエリレポートを確認することで、除外キーワードだけでなく、マーチャントフィードにどのようなキーワード・キーフレーズを含めればいいかのヒントを得ることができます。

その他にも、広告文として唯一AdWords側でコントロールできるプロモーションメッセージの変更なども、通常の検索連動型広告と同様にテストしてみましょう。

エンハンストキャンペーンの影響:エンハンストキャンペーンはPLAとも無関係ではありません。

PLAがスマホ対応したことによって、PLAの活用シーンが増えたと同時にデバイスごとの調整の必要性が発生しています。

エンハンストキャンペーンはPLAのキャンペーンにも適用されますので、エンハンストキャンペーンの特徴の一つである、地域、デバイス、時間帯ごとの入札調整が可能になります。例えば、マリンスポーツ向け用品を扱うショップであれば沖縄県の入札を他県より高めに設定したり、平日はモバイルのCPCだけを下げ、土日のモバイル利用増に合わせて週末のモバイルの入札比率を引き上げるなどの対策が可能になります。

(2)Googleマーチャントセンター内のデータ整備

マーチャントセンター内のデータには広告のターゲティングの元になる情報やリンク先ページの情報など、PLAの成否のほとんどを握る情報が詰め込まれており、このデータを整備することが成功のカギとなります。

マーチャントフィードの中でも、特に重要だと考えられるのが以下の項目です。

商品カテゴリ[product_type]商品カテゴリはその商品IDが商品構成ツリーのどこに当てはまるのかを記載するものですが、この項目はターゲティングに関わる重要な項目のひとつですので、慎重な選択が求められます。リスティング広告やSEOのキーワードリサーチと似ているかもしれません。正確に商品のカテゴリを記載するのはもちろんのこと、商品を表す言葉の検索数と競合性を考えながら、適切な言葉を入力することが必要です。

例えば、女性向けのアパレルを扱うEコマースであれば、「レディース ファッション」「レディース アパレル」「女性 ファッション」「女性 アパレル」のどれが検索数が多く競合性が低いのか、AdWordsのキーワードツール等を利用して判断します。

商品名[title]と商品説明[description]タイトルと商品説明は非常に重要です。まずタイトルですが、これはリスティング広告のタイトル文と同様、PLAでもアンカーテキストとして利用される項目ですので、トリガーとなりうるキーワードを含める必要があります。

上記の例ですと、「半袖 チェックシャツ」という検索クエリに対して、いくつかの広告はテキスト部分が強調表示されています。PLAは検索連動型広告と違い説明文が検索結果に表示されないので、ユーザーが視認できるテキスト情報としてのタイトルの重要性は非常に高くなるため、キーワードを適切に入力することは必須です。

タイトルの文字数は半角で70字ですが、実際には長すぎる部分は表示上カットされてしまうため、なるべく冒頭に重要なキーワードを入力することが大事です。検索数の多い言葉や固定ファンの多いブランドであればブランド名を、ブランドではなく用途や機能が重要であればそれが分かるキーワードを冒頭に記載しましょう。

続いて説明文ですが、これはGoogleショッピングの検索結果には表示されるものの、PLAでは表示されないため、必ずしも冒頭にキーワードを入れる必要はなく、商品の特性を表した適切なキーワード・キーフレーズを入力します。

多くのEコマースサイトでは商品点数が多く、説明文を個別商品ごとにマニュアルで入力していくのは正直無理があります。マーチャントフィードの作り方にもよりますが、通常は商品データベースやウェブサイトの商品説明から引っ張ってくるケースが多いと思いますので、普段から検索数やユーザーの求める情報を適切に表現したライティングを心がけていくことが結果的にPLAの最適化にもつながります。SEOでも同様ですね。

商品リンク[link]と商品画像リンク[image_link]画像はタイトルと並んでPLAにおける最重要項目です。検索クエリと正確にマッチングする画像を指定するのはもちろんのこと、特にモバイル対応になってからは画像がこれまで以上に重要視されてきますので、小さな画面でも判別できるように、余白の少ない、少しでも商品のイメージが分かりやすい画像を指定することが求められます。

また、画像のインパクトだけでなく、リンク先URLとの整合性も重要です。PLAは検索結果に画像が出るため、ユーザーはリンク先のページのイメージを既にある程度持っている状態でクリックしますので、Eコマースサイトの当該URLで使われている画像とPLAでの商品画像が違ってしまうと、著しく直帰率が上がってしまいます。

2013年3月の仕様変更によって、アパレルの場合だとマーチャントフィードへ色の指定なども必要になってきますが、Eコマースの受けページ側では画像は選択式になっていてユニークのURLを持っていないケースも多いので、同じ商品ラインなのだけどPLAとランディングページで商品の色やサイズが違う、ということが発生します。ウェブサイトの構成によっては、URLの吐き出し方も併せて見直すことを視野にいれる必要があるかもしれません。

在庫状況[availability]と価格[price]在庫状況や価格をリンク先のウェブサイトと同期させておくのは非常に大事です。PLAに記載してある価格とリンク先のサイトに記載の価格が違っていたり、在庫切れ商品が多かったりすると、直帰率やコンバージョン率などの指標以前に大幅にユーザーエクスペリエンスを損なうことになります。

そういった事態を避けるためには、自社の商品データベースの更新とマーチャントフィードの更新を同期することが必要です。もし一日に何度も商品の更新があるような場合は

Content API for Shoppingの仕様に目を通し、自動化システムの構築や、次の段落で触れるデータフィード最適化ソリューションを採用することも視野に入れるとよいかもしれません。

(3)商品データベースと、そのフィード構築の整備

PLAの成功のカギとなるマーチャントフィードは、その元になる企業の商品データベースと、マーチャントセンター用のフィード構築がなければ絵に描いた餅になってしまいます。その場限りのチューニングはできても、自動化をしない限りは、継続性と信頼性を担保するのは難しくなります。

Eコマースの多くは商品の種類が多岐に渡り、日々在庫の数や価格、新商品の追加などの変動が行われています。また、商品データベースの更新だけでなく、それを外部システムであるマーチャントセンター用に整形しリアルタイムに更新していくのは手作業では正直のところ無理があると言わざるを得ません。

また、外部システムはマーチャントセンター以外にも多くのショッピングサイトや比較サイト、検索エンジンなど多種多様にわたり、今後も増えていきます。以下はアメリカで一般的なデータフィードサービスが対応しているショッピングサイトの一覧ですが、これにアフィリエイトなども加えていくと、手動で管理するのが厳しいことがわかります。

そのためここ数年は、中間処理を行うシステムの構築や、自動的に各外部システムに対応したフィードを管理する中間処理サービスのニーズが急速に高まっています。

この中間処理サービスはデータフィード最適化ソリューションとも言われ、海外では Edgenet、GoDataFeed などのような専門業者のほか、Magento のようなショッピングカートベンダー、iProspect や Performics のような代理店など、さまざまなプレイヤーが参入してきています。

PLAだけであればまだしも、他のショッピングエンジンにも対応するとなると自前で構築するのが難しいので、こういったサービスを利用するのも検討すべきかもしれません。

日本でも、フィードフォースやTAGGY、コマースリンクのようなフィード最適化サービスだけでなく、GMOペイメントゲートウェイのような決済系サービスがPLAの運用代行サービスを

発表したり、ウェブホスティングのEストアーが「ショッピングフィード・マーケットプレイス」を

リリース(PDF)するなど、にわかに盛り上がりを見せています。

商品リスト広告(PLA)のこれから

PLAにはデータフィードの概念が必須ですが、データフィードという以前からある枯れた概念が近年注目を浴びているのは、リターゲティング広告の急速な普及が追い風になっている側面があると思います。

数あるリターゲティング広告の中でも、ここ最近で最もブレイクを果たした Criteo は、Eコマース企業を中心にサイト内の商品閲覧履歴や興味関心をもとに分割されたユーザーリストに対してパーソナライズされた広告(いわゆるレコメンドバナー)をリターゲティングで表示させることによってROIをさらに引き上げる手法をとっています。

現在(2013年5月時点)ではまだ一部の広告主だけの限定版ですが、AdWords でも同様の手法をPLAを利用して実現する手法があります。Dynamic Display Ads(動的ディスプレイ広告)です。

Google のリターゲティング広告であるリマーケティングとGoogleのマーチャントセンターのフィードを連携させて、サイト内のリターゲティングタグに個別の商品IDを紐付けることによってGDN上にPLAと同様のレコメンドバナーを実装するサービスです。

ベータ版なので情報が非常に少ないのですが、WordStream のブログで詳しい解説がありましたので、関係する部分のみ抄訳します。

Dynamic Remarketing Ads: The Future of Google Remarketing | WordStreamhttp://www.wordstream.com/blog/ws/2013/04/01/dynamic-remarketing(ダイナミックリマーケティング:リマーケティングの未来)

You will be required to set up a customized Remarketing Tag on your site that will pull down Product Identification numbers from your merchant feed and pass them on to Google. Google will then match these Product IDs to your Google Merchant Center feed and use those characteristics to power your ‘Dynamic Ads.’

ダイナミックリマーケティングを始めるには、マーチャントフィードの商品IDを抽出してGoogleへ受け渡せるようにリマーケティングタグのカスタマイズが必要です。Googleはその商品IDとマーチャントセンター内の情報をマッチングさせてダイナミックリマーケティングを実現します。

After assigning the appropriate audiences to each ad group, you’ll need to set up your ads. This is the cool part. The ‘Display ad builder’ will soon have a dynamic ad option as seen below, with each banner size offering over 15 dynamic ads formats to choose from.

適切なオーディエンスグループを広告グループにセットしたら、次に広告を作成します。ここがダイナミックリマーケティングがイケてるところです。"ディスプレイ広告ビルダー" に動的広告オプションが以下のように現れ、15種類ほどのダイナミックリマーケティング広告のフォーマットが選べるようになります。

In the ad seen here, your potential customer would have likely viewed these products, and is now being served the same product again, or a different style. They can then click on that specific product within the ad and be will be directed to that specific product page.

このように、見込み顧客は来訪履歴をもとにした商品を広告に見ることになります。広告内の個別の商品をクリックすれば、個別の商品ページに飛ぶことになります。

−

このように、PLAはまだ本格化して間もないにも関わらず急速に発展を遂げ、仕様変更等のスピードも早いことから今後も進化を続けていくと考えられます。

純粋なリスティング広告と比べるととっつきにくさがあるのは否めませんし、考慮すべき範囲が多く腰が重くなりがちなのは仕方がないですが、ボリュームやスケールメリットが最初は出にくいということはあっても、検索連動型広告のように変な設定でボリュームが出すぎてしまって予算を一瞬で使い切ってしまった、というような事故は少ないタイプの広告です。費用対効果も比較的計算しやすいため、ショップのサイズに関わらずトライして損はないでしょう。

今後も、PLA関連の話題は随時ウォッチしながら、折を見て紹介していきたいと思います!